Schule in Zeiten des Krieges

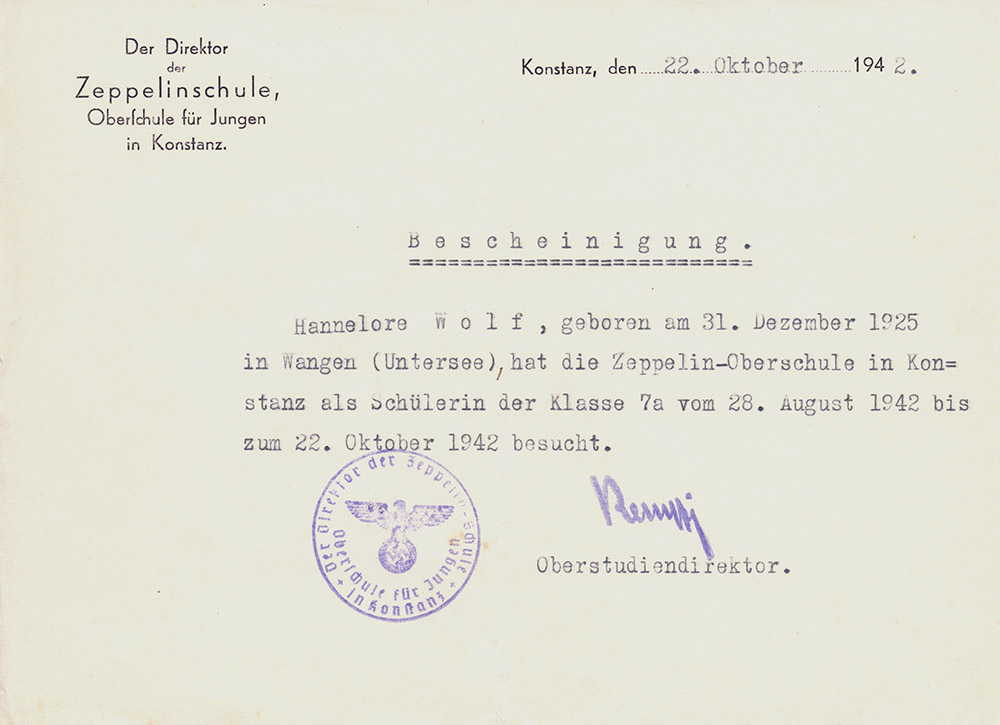

Nach der Volksschule Wangen (1.–5. Klasse, Ostern 1932 bis Ostern 1937) besucht Hannelore Wolf unfreiwillig drei verschiedene Schulen. Bis zum Kriegsbeginn die Realschule im schweizerischen Stein am Rhein, danach das Deutsche Landerziehungsheim in Gaienhofen, schließlich für kurze Zeit die Zeppelin-Oberrealschule in Konstanz. Im Oktober 1942 wird sie aus rassistischen Gründen der Schule verwiesen.

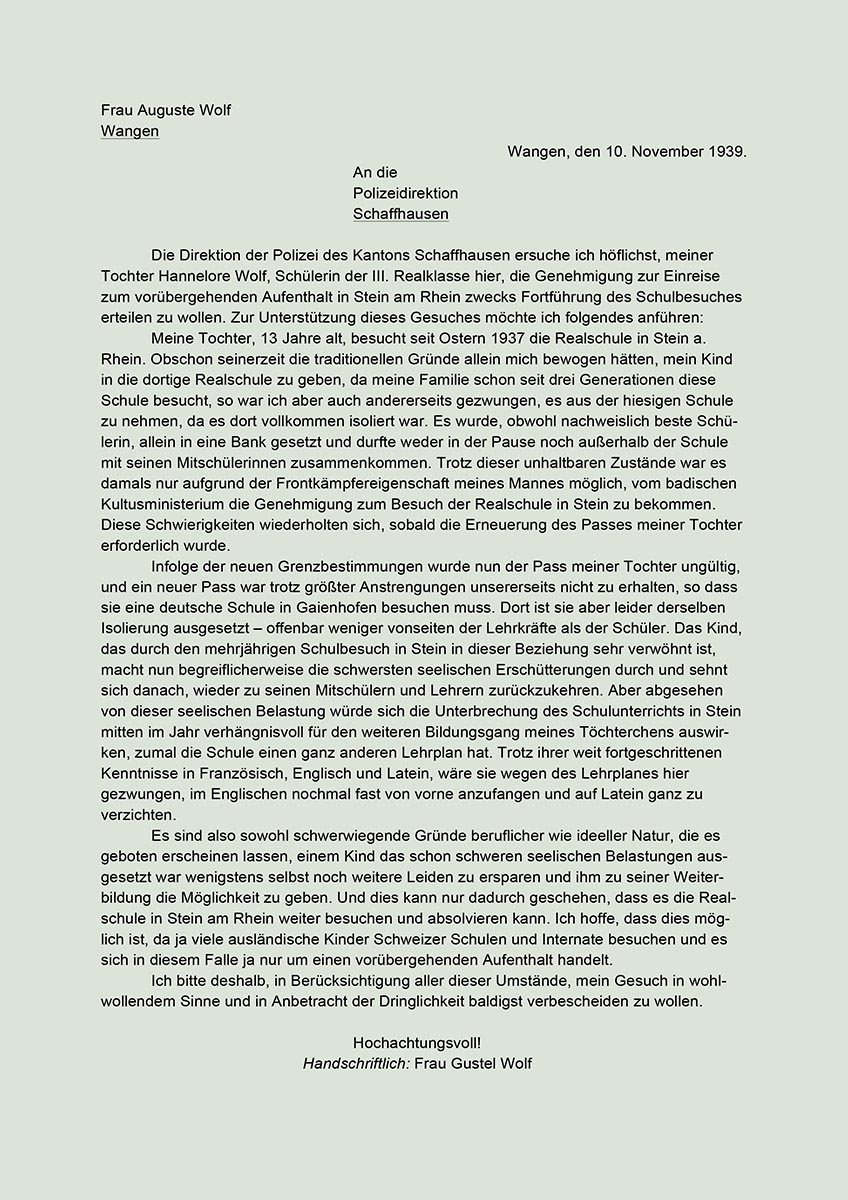

Auszug aus der Akte Nathan Wolfs im Staatsarchiv Schaffhausen [Flüchtlinge B Wolf, Nathan, Dr. med. 1882]

Nach Kriegsbeginn muss Hannelore Wolf die Realschule in Stein am Rhein verlassen.

»Infolge der neuen Grenzbestimmungen wurde nun der Pass meiner Tochter ungültig, und ein neuer Pass war trotz größter Anstrengungen unsererseits nicht zu erhalten, […]«

Auguste Wolf in ihrem Schreiben an die Polizeidirektion Schaffhausen, 10. November 1939

Wir hatten 40 Stunden Schule, und was ich in Stein gelernt habe, diese zweieinhalb Jahre, hat mir fast gereicht bis zum Abitur. Also die Schule war schon viel besser. Man hatte im Sommer von 7 bis 12 und von 1 bis 4 und im Winter von 8 bis 12 und von 1 bis 5 Unterricht. Dazu zwei freie Nachmittage, Donnerstag und Samstag. Es gab an fünf Tagen in der Woche Französisch, man musste wirklich was lernen. Es war nicht so wie nachher in Gaienhofen, das waren ja halbe Ferien.

Hannelore König über ihre Schulzeit in Stein

Hannelore Wolf, ca. 1937

In der Gaienhofener Schule – Hannelore Wolf (vorne rechts) inmitten ihrer Klassenkameradinnen und Kameraden

Von November 1939 bis Sommer 1942 besucht sie das „Deutsche Landerziehungsheim“ in Gaienhofen.

Hier legt sie im Juli 1942 die Mittlere Reife ab.

Gert Wolf mit seinen Klassenkameraden Jan Dix, Wilfried Hammacher und Nils Rath (von rechts)

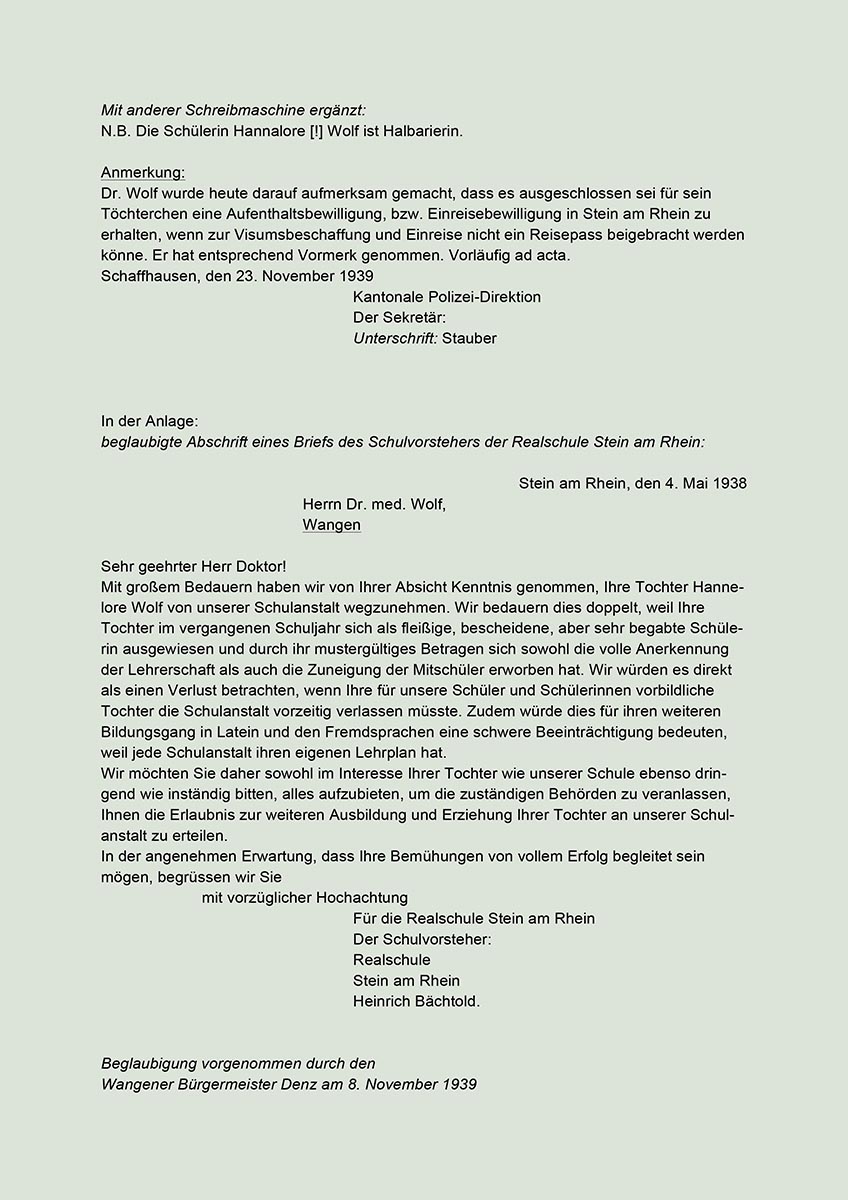

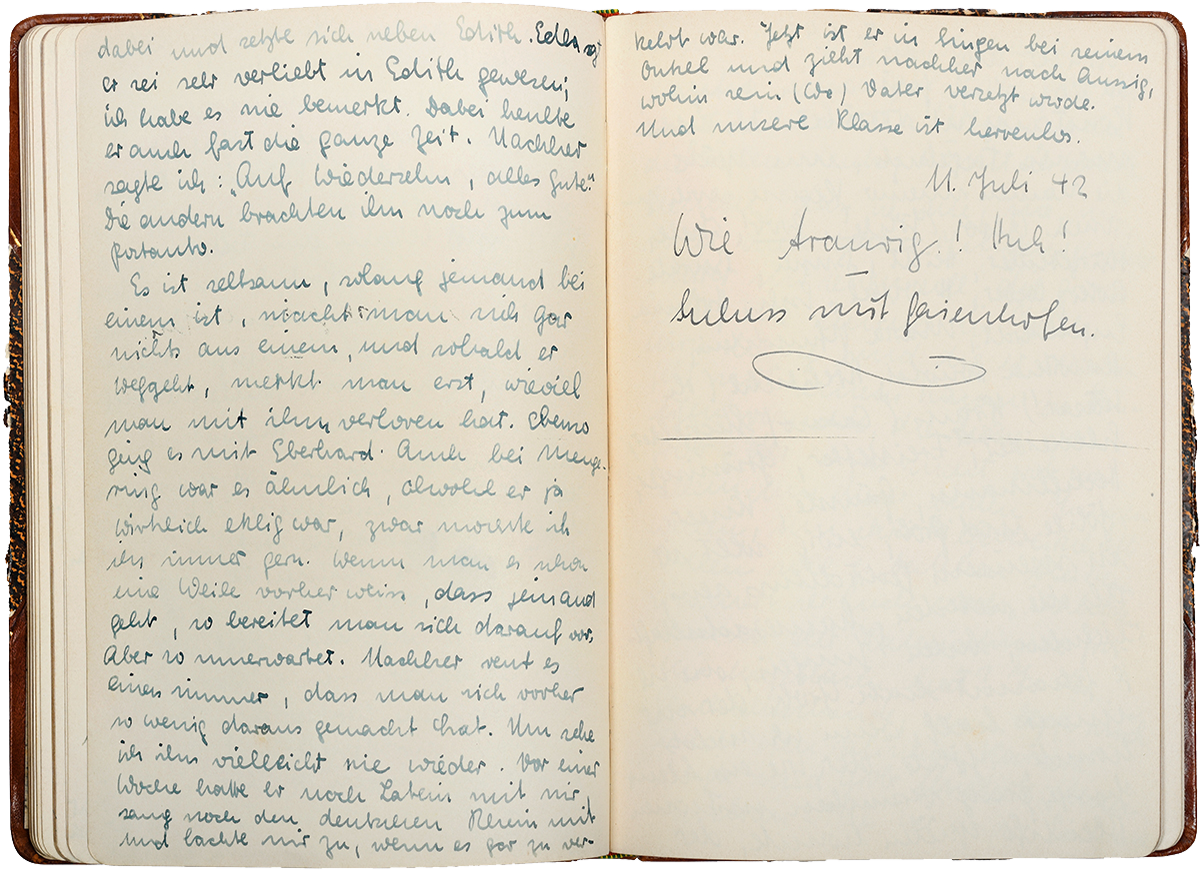

Aus dem Tagebuch der Hannelore Wolf, 1939–1942

Hannelore Wolf, Tagebuch März 1939 – Juni 1943

Während ihrer gesamten Schulzeit schreibt Hannelore Wolf Tagebuch.

Altersentsprechend dienen ihre Aufzeichnungen der Selbsterforschung und der Selbstvergewisserung, dem verschämten Bekenntnis von Jungmädchenheimlichkeiten ebenso wie der Niederschrift von Zorn und Groll auf die unverständigen Erwachsenen und ihre Zumutungen; dabei ist der Ton stets launig, ironisch gebrochen. Die Schikanen, die die Kinder als Halbjuden im Heimatdorf erleben, werden nur am Rande erwähnt. Einzig das Badeverbot wird direkt kommentiert, weil es die Schreiberin offensichtlich elementar betrifft.

Wangen, den 3. Mai 1940

[…] Ich habe auch gehört, dass das Schwimmen und Baden nur noch an öffentlichen Plätzen erlaubt ist. Und ins Strandbad kann ich doch nicht! Wo das Schild dransteht! Ich bade doch nicht mit den Affen zusammen. Mich wundert nur, wie ich den Sommer durchbringen soll.

Wangen, Sonntag, den 26. Mai 1940

[…] An die großen politischen Ereignisse hat man sich schon gewöhnt. Hoffentlich bekommen wir die Erlaubnis zum Baden [auf dem Privatgrundstück am Horn in Wangen].

Sonntag, Wangen, den 9. Juni 1940

[…] Die Badeerlaubnis haben wir nicht bekommen. Ich muss halt nach Kattenhorn gehen.

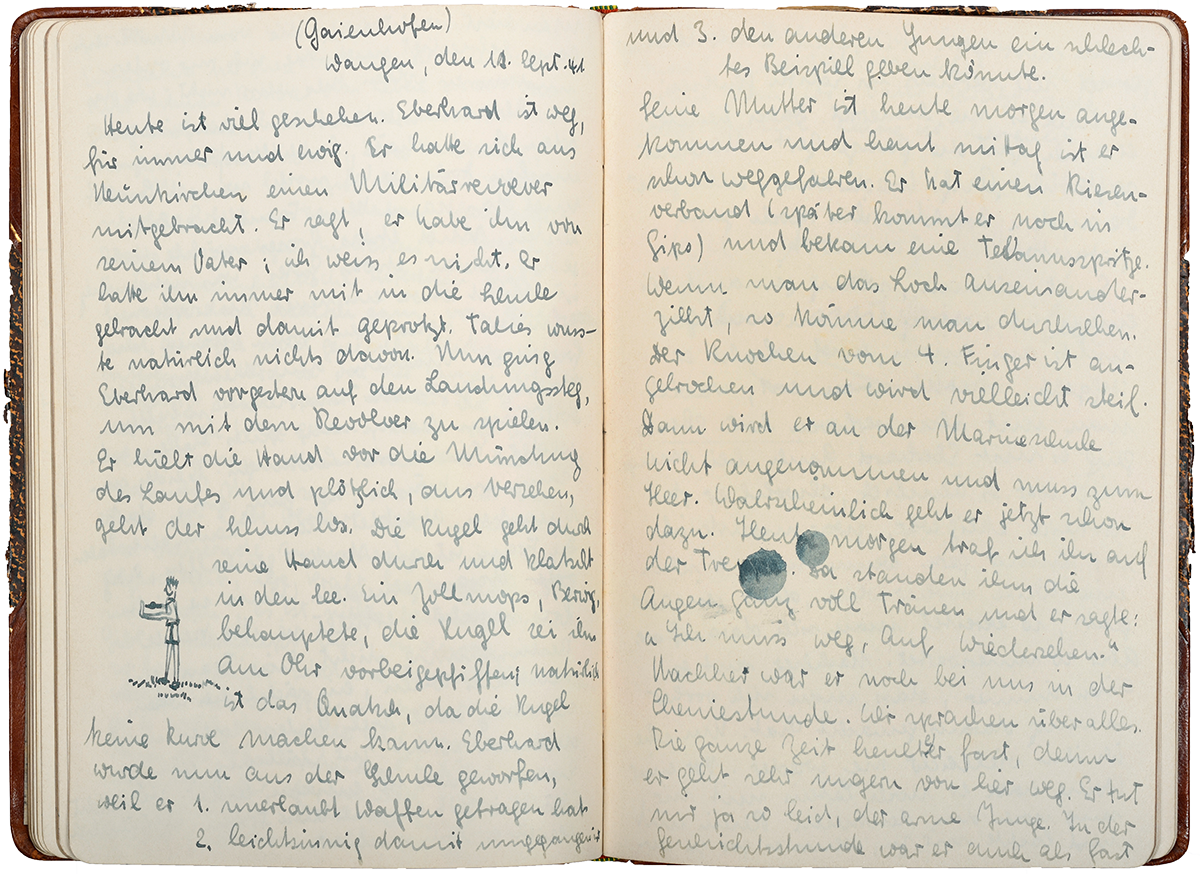

Aus den Gaienhofener Jahren stammt der folgende Eintrag, der die Geschichte vom Schulverweis des Klassenkameraden Eberhard erzählt – Schule in Zeiten des Krieges:

Wangen, den 11. Sept. 41

Heute ist viel geschehen. Eberhard ist weg, für immer und ewig. Er hatte sich aus Neunkirchen einen Militärrevolver mitgebracht. Er sagt, er habe ihn von seinem Vater; ich weiss es nicht. Er hatte ihn immer mit in die Schule gebracht und damit geprotzt. Talies wusste natürlich nichts davon. Nun ging Eberhard vorgestern auf den Landungssteg, um mit dem Revolver zu spielen. Er hielt die Hand vor die Mündung des Laufes und plötzlich, aus Versehen, geht der Schuss los. Die Kugel geht durch seine Hand durch und klatscht in den See. Ein Zollmops, Berwig, behauptete, die Kugel sei ihm am Ohr vorbeigepfiffen; natürlich ist das Quatsch, da die Kugel keine Kurve machen kann. Eberhard wurde nun aus der Schule geworfen, weil er

1. unerlaubt Waffen getragen hat

2. leichtsinnig damit umgegangen ist und

3. den anderen Jungen ein schlechtes Beispiel geben könnte.

Seine Mutter ist heute morgen angekommen und heut Mittag ist er schon weggefahren. Er hat einen Riesenverband (später kommt er noch in Gips) und bekam eine Tetanusspritze. Wenn man das Loch auseinanderzieht, so könne man durchsehen. Der Knochen vom 4. Finger ist angebrochen und wird vielleicht steif. Dann wird er an der Marineschule nicht angenommen und muss zum Heer. Wahrscheinlich geht er jetzt schon dazu. Heute morgen traf ich ihn auf der Treppe. Da standen ihm die Augen ganz voll Tränen und er sagte: »Ich muss weg, auf Wiedersehen.« Nachher war er noch bei uns in der Chemiestunde. Wir sprachen über alles. Die ganze Zeit heulte er fast, denn er geht sehr ungern von hier weg. Er tut mir ja so leid, der arme Junge. In der Geschichtsstunde war er auch als Gast dabei und setzte sich neben Edith. Edla sagt, er sei sehr verliebt in Edith gewesen; ich habe es nie bemerkt. Dabei heulte er auch fast die ganze Zeit. Nachher sagte ich: »Auf Wiedersehen, alles Gute.« Die andern brachten ihn noch zum Postauto. […]

Und unsere Klasse ist herrenlos.

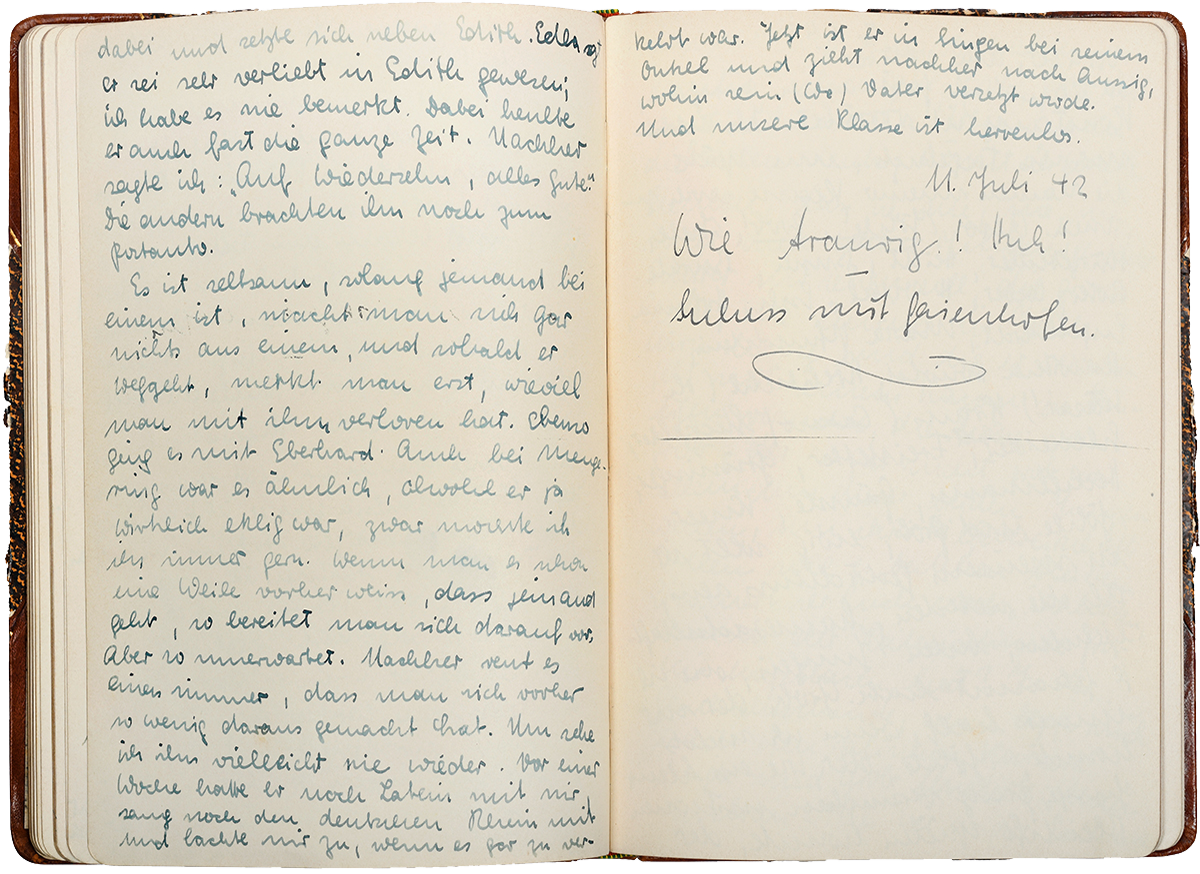

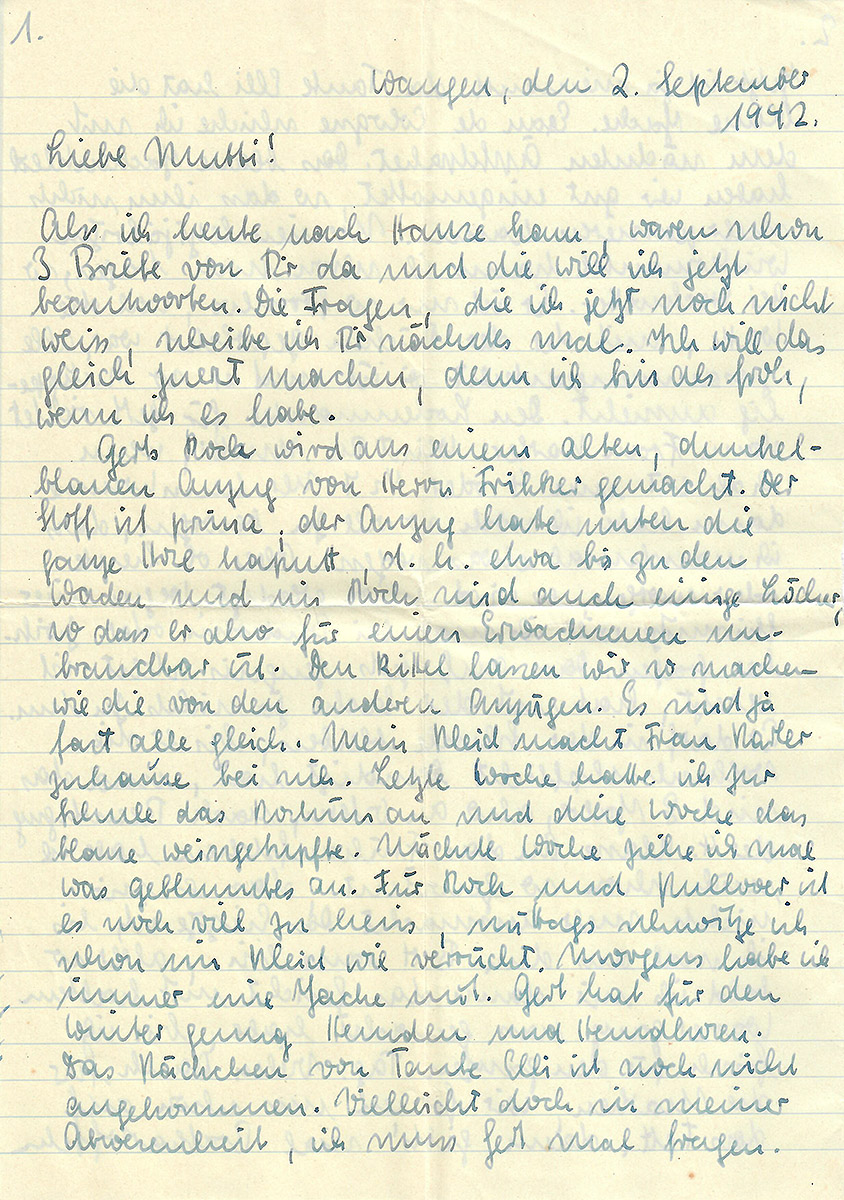

Am 2. September 1942 schreibt Hannelore Wolf ihrer Mutter, wie immer einen langen, sehr ausführlichen Brief, in dem sie haarklein von allem berichtet, was in Haus und Schule so passiert. Im unten zitierten Ausschnitt erzählt sie von ihrer Freundin Tutti, mit der sie in Konstanz die Zeppelin-Oberrealschule besucht. Anders als die Schulkameraden weiß die Freundin bereits, dass Hannelore »Halbjüdin« ist. Die beiden Mädchen sehen die Nazis kritisch. Mehr als Andeutungen dazu enthält der Brief nicht – die Zensur liest mit. Auguste Wolf stirbt am 4. September; den Brief ihrer Tochter hat sie nicht mehr erhalten.